Literatur Stefan Z w e i g - in Texten und Kontesten

- Ein berühmer Text in einem schönen Buch: "Buchmendel" (eine Novelle von Zweig)

- Ein berühmer Text in einem schönen Buch: "Buchmendel" (eine Novelle von Zweig)

* ~ *

Dieser relativ unbekannte Text s. u. von S t e f a n Z w e i g soll stellvertretend für die Zweigsche Kunst stehen – in der Motivwahl, im sprachlichem Vermögen, in der Textform eines Porträts über einen jungen Menschen, in der Intention eines klassischen Humanisten und Aufklärers - so sehe ich die knappe Biografie einer jungen Menschen: in diesem neuen Literatur-Forum stehen, das ich hier eröffne.

Stefan Zweig:

Irrfahrt und Ende Pierre Donchamps'

Die Tragödie Philippe Daudets (1926)

Dieser Pierre Bonchamps hat nur fünf Tage gelebt und niemals so geheißen: Usurpierter Name, hinter dem sich ein verwirrter, flüchtiger Knabe verbarg, Titel tiefer Tragödie, die einer der hitzigsten und leidenschaftlichsten Prozesse unserer Zeit nicht ganz zu enthüllen vermochte. Gerade aber das Unbegreifliche, Sinnlose und Undurchdringliche dieses Falles macht hier eine einzelne leidenschaftliche Pubertätskrise typisch für viele verborgene. Und es mag darum nicht zwecklos sein gegenüber allen politisch überhitzten Darstellungen, den Tatbestand jenes Prozesses leidenschaftslos in seiner erstaunlichen und doch präzisen Folge zu erzählen.

Am 20. November 1923 steht der vierzehneinhalbjährige Philippe Daudet, der Sohn des Deputierten und fanatischen Royalisten Léon Daudet, der Enkel Alphonse Daudets, zur gewohnten Morgenstunde auf, verläßt das Zimmer, in dem er mit seiner Mutter gemeinsam schläft und verabschiedet sich nicht auffälliger als sonst.

Aber statt seine Bücher zu nehmen, packt er einen Rucksack, statt in die Schule zu gehen, wo er tags zuvor eine unrichtige Lateinaufgabe dem Lehrer vorgelegt hatte, begibt er sich geradenwegs auf den Bahnhof Saint-Lazare, um nach Le Havre und von dort nach Kanada zu reisen. Seine ganze Habe besteht aus ein wenig Wäsche und aus 1700 Francs, die er dem elterlichen Schrank entwendet hat. In Le Havre steigt der flüchtige Gymnasiast in einem kleinen Hotel ab, schreibt sich unter dem Namen Pierre Bonchamps ein; von diesem Augenblick beginnt sein eigenes Leben, er ist nicht mehr der wohlbehütete, umschmeichelte Familiensohn Philippe Daudet, sondern irgend etwas Neues, Abenteuerliches, Selbständiges, das seinen Weg in die Welt beginnt. Aber bei dem ersten Schritt schon in die Wirklichkeit zerstößt er sich den Kopf. In der Schiffsagentur für Kanada erfährt er zu seinem Schrecken, daß die 1700 Francs bei weitem nicht für die Überfahrt ausreichen. Der frühere Philippe Daudet hat gelernt, griechische Verba zu konjugieren, weiß von Cäsar und Vercingétorix, kann mit Logarithmen rechnen und gute Aufsätze machen, aber wo hätte er's lernen sollen, daß zu einer Reise in die neue Welt Paß, Reiseausweis und Legitimation nötig sind, daß eine Summe, die gestern dem Schuljungen phantastisch erschien, heute dem Pierre Bonchamps nicht über das Meer hilft. Verstört kehrt er zurück in das kleine Hotel, die Welt hat ihn zurückgestoßen, zum erstenmal tut der romantisch umleuchtete Begriff Fremde sich ihm auf als ein Abgrund von Dunkelheit und Öde. In seiner Angst klammert er sich an den ersten besten, beginnt lange Gespräche mit dem Hausdiener, dem Stubenmädchen, die merkwürdige Sympathie mit diesem hochaufgeschossenen Jungen empfinden, aus dessen Fahrigkeit sie sofort ein Tragisches wittern. Abends schließt er sich ein in sein Zimmer, liest und schreibt. Am nächsten Tag, dem 21., dem zweiten seines neuen Lebens, geht er frühmorgens in die Kirche zur Messe (vielleicht ein letzter Versuch, von Gott ein Wunder zu erlangen), irrt dann in den Straßen am Hafen ziellos herum, kommt nachmittags wieder ins Hotel, liest und schreibt aufs neue, darunter einen Brief, den er wieder zerreißt. Am nächsten Morgen, am 22., dem dritten seines neuen Lebens, reist er ab, nachdem er zuvor seinem einzigen Freund, dem Hausknecht, die Hand geschüttelt und ihm gesagt hat, er möge die im Zimmer zurückgelassenen Bücher als Andenken behalten.

Etwas flackert in dem Benehmen des verängstigten jungen Burschen, das die braven Leute aufmerksam macht. Beim Aufräumen des verlassenen Zimmers finden sie im Papierkorb die Fetzen jenes zerrissenen Briefes. Aus Neugierde setzen sie die Fragmente wieder zusammen und lesen erschreckt:

»Geliebte Eltern, verzeiht mir, o verzeiht mir den ungeheuren Schmerz, den ich Euch getan habe. Ich bin ein Elender, bin ein Dieb, aber ich hoffe, daß meine Reue dies mein Vergehen gutmacht. Ich sende von dem Geld zurück, was ich noch nicht ausgegeben habe, und bitte Euch, mir zu verzeihen. Wenn Ihr den Brief empfangt, bin ich nicht mehr am Leben. Lebt wohl, ich verehre Euch mehr als alles, Euer verzweifeltes Kind Philippe.« Dazu noch ein kleiner Nachtrag: »Umarmt für mich Claire und Franz, aber sagt ihnen niemals, daß ihr Bruder ein Dieb war.«

Den braven Leuten zittert die Hand. Ihr erster Gedanke ist, zur Polizei zu laufen, um möglicherweise den Selbstmord zu verhindern oder die Adressaten zu verständigen. Aber die Adresse des Briefes jagt ihnen Schrecken ein. Leon Daudet ist weit über Paris hinaus gefürchtet wegen seiner aggressiven Art, berüchtigt wegen seiner Vehemenz, ein tödlicher Hasser – ihm mitzuteilen, daß sein Sohn ein Dieb sei, kann nur zu peinlichen Weiterungen führen. So verstecken sie den Brief. Und wie tausendmal in unserer Welt geht ein Mensch zugrunde wegen der Feigheit der andern, wegen ihrer Angst vor einer kleinen Unannehmlichkeit –, aus Trägheit des Herzens.

Warum ist Philippe entflohen, warum hat er das Vaterhaus verlassen, warum ist er Pierre Bonchamps geworden? War es Haß gegen den Vater, Krise der Nerven, Angst vor dem Lateinlehrer, Abenteuerlust – all dies gewohnte pathologische Motive der Pubertät? Kein Brief, kein Wort seines Tagebuches gibt deutlich Antwort. Aber etwas von den geheimnisvollen Verwirrungen seines Wesens offenbaren einige Aufzeichnungen, die er am Abend vor der Flucht mit ungelenker Kinderhand in ein blaues Schulheft einschrieb, das er dann knapp vor seinem Ende in Paris einem ihm zufällig Begegnenden schenkte. Es sind kleine Gedichte in Prosa, offenbar von Baudelaire inspiriert und ganz im Sinne des alten Satansmeisters ›Les parfums maudits‹ genannt, Gedichte, literarisch kaum zu werten, aber merkwürdig die Verwirrtheit der Pubertät verratend. Drei dieser kleinen Gedichte will ich hierhersetzen.

›Tochter des Nereus.‹ Wir haben zusammen in einer niederträchtigen Bude des Montmartre getanzt, und seitdem habe ich sie oft wiedergesehen. Sie ist nur eine Dirne, aber sie weiß es. Sie ist nicht schön, aber sie weiß es. Sie ist die Tochter eines früheren russischen Ministerpräsidenten, und wenn sie trunken ist von Tanz und Cocktails und Liebe, singt sie schöner als jemals Sirenen gesungen.

›Verlorene Mädchen.‹ Ich habe die Nacht mit verlorenen Mädchen verbracht. Ich habe ihre Gesichter vergessen, ich erinnere mich nur an ihre brutalen, so oft umfangenen Körper, aber doch Frauenkörper, und Villon sagt: »So sanft und rein ...«

›Abreise.‹ Meine Seele zittert vor Lust bei dem Gedanken an alles, was sie nun bald empfinden wird. Vor meinen Augen streift die Sonne der Provence vorbei, die schönen braunen Mädchen, die hellen und kühnen Männer und die dunklen Himmel des Nordens und der Schnee und die ewige Traurigkeit. Alles das werde ich erleben und muß nur die Saite in mir zum Erzittern bringen, die jeder Mensch in sich trägt, und werde glücklich sein, wenn dies möglich ist. Leb wohl, du altes Haus! Lebt wohl, meine Eltern! Niemand wird verstehen, warum ich fortgegangen bin, niemand wird die Empfindungen ahnen, die mich fortgetrieben haben. Zwei Tage noch, und wie der Vogel auf seinem ersten Flug reise ich dahin zu den fernen Ländern, zu neuen Gefühlen und in das Abenteuerliche hinein.«

»Niemand wird die Empfindungen ahnen, die mich weggetrieben haben ...« – es ist wahr geworden, dieses kleine Knabengedicht, und alle Prozesse können die Dunkelheit jenes von frühem Föhn aufgewühlten Kinderherzens nicht erhellen. Es ist grausam wahr geworden, dies kleine Gedicht.

Als diese Aufzeichnungen des Vierzehneinhalbjährigen im Verlauf (des???) Prozesses bekannt und veröffentlicht werden, fährt Leon Daudet, der Vater, erbittert empor. »Wie ist es möglich«, schreit er auf, »daß Philippe, mein Sohn, sein Manuskript einem ganz fremden Menschen gegeben hat, ein Manuskript, das er nicht einmal uns je gezeigt hatte?« Dieser Aufschrei ist so typisch für die Eltern, wie das Gedicht für das Kind. Gerade das Allerverständlichste können sie nicht verstehen, daß Kinder lieber jedem Fremden ihr Geheimnis ausliefern als dem Nächsten, und gegen keinen schamhafter sind als gegen das eigene Blut. Eben weil sie immer das eigene Kind in ihrem Kinde sehen, bleiben Eltern naturgemäß länger als die anderen blind für den neuen Menschen, der unter den vertrauten Zügen heimlich aufwächst, für den Doppelgänger in jedem Werdenden, für den Pierre Bonchamps, den Ausbrecher, den Abenteurer, der in jedem Vierzehnjährigen steckt, mag er auch nicht Philippe heißen und nicht Daudet. Dagegen hilft weder Klugheit noch Psychologie: nie ward's deutlicher bewiesen als eben diesmal, denn Léon Daudet ist einerseits gelernter Arzt, Patholog und Schüler Charcots, anderseits Psycholog von Beruf, Bildner und Erforscher von Menschen, wäre also prädestiniert zur Beobachtung wie kein anderer. Aber seine charakterologische Meisterschaft, die mit karikaturistischer Sicherheit jeden Menschen zu zeichnen weiß, an einem einzigen versagt sie, diese magische Wissenschaft: an dem eigenen Kind. Der Knabe schläft im elterlichen Zimmer, atemnah also, sie sprechen mit ihm Tag und Nacht, aber nie haben sie ihm ins innere Auge geblickt. Sie nennen ihn den kleinen Philippe, für sie ist der überlange Junge, dem der Flaum schon um die Lippen sproßt, noch immer das halbwüchsige Wesen, arglos, unverdorben, geschlechtslos, und der Pierre Bonchamps, der in seinen Gedichten von Prostituierten und weichen Umarmungen der Frauen träumt, immer noch das Kind Philippe, das morgens in die Schule geht und seine Lateinaufgaben macht. Und dabei kennt der Vater die epileptischen Anfälle des Knaben, kennt die Belastung durch den Großvater (Alphonse Daudet war Tabetiker), kennt seine Leidenschaft für Ausbruch und Abenteuer, denn schon mit zwölf Jahren war der Junge nach Marseille geflohen und nur durch einen Zufall wieder heimgebracht worden. Aber gerade hier ahnen sie nichts, die sonst Wissenden, nichts von den Wirrsalen dieser Kinderseele, und nehmen die Tragödie für einen dummen Jungenstreich.

Sie sind deshalb nicht sonderlich besorgt, wenigstens spricht der Anschein dafür. Während Pierre Bonchamps in Le Havre herumirrt, die Seele verkrümmt vor Angst, den Tod vor Augen, während er dann in Paris in gefährlichste Kreise sich vorwagt, während all dieser fünf tragischen Tage schreibt Vater Daudet tagtäglich seinen braven Leitartikel über Politik und Literatur. Auch die Mutter Philippes bleibt nicht zurück, sie plaudert drei Spalten lang über die »Kunst alt zu werden« mit der Feder so geistreich wie mit der Lippe in einem Salon. Sie versuchen keine Nachforschungen, verständigen nicht die Polizei, einzig am vierten Tage der Flucht ihres Sohnes steht hinter dem unentwegten Leitartikel des Vaters eine kurze Notiz: »An einen unserer Korrespondenten im Süden: Ich rate Ihnen die sofortige Rückkehr, das ist das Einfachste. L. D.« In diesem schrecklichen trockenen, fast drohenden Wort, »es ist das Einfachste«, spürt man die ganze Lässigkeit der väterlichen Überzeugung: »Er wird schon zurückkommen, der dumme Junge.« Kein Schrei der Angst, kein Vorgefühl des Entsetzlichen, keine verzeihende Gebärde auch hier. Immer wieder, auch hier, wie immer in allen Dingen, heißt das letzte Vergehen: Trägheit des Herzens.

Inzwischen ist Pierre Bonchamps dritter Klasse, durchschüttelt von fliegender Fahrt, durchgerüttelt von wirren Gedanken, in Paris angekommen. Er steht wieder auf dem Bahnhof, demselben, den er vor drei Tagen zum letztenmal zu betreten meinte, dem Bahnhof, von dem er hoffte hinauszufliehen in sein eigenes Leben –, nun ein Zurückgeworfener, Gescheiterter. Wohin soll er gehen? Keinesfalls ins Elternhaus oder zu Freunden der Eltern – sie haben ihn schon einmal verraten bei seiner ersten Flucht. Und nun kommt eine so überraschende und doch so folgerichtige Wendung, wie ein Romancier sie nie auszudenken wagte, und wie nur die Wirklichkeit, die allemal höchste Dichterin, sie erfindet. Pierre Bonchamps nimmt auf dem Bahnhof ein Taxi und fährt schnurstracks in die Redaktion des anarchistischen Blattes, also zu den erbittertsten, ja tödlichen Feinden seines Vaters. Der Sohn des Royalistenführers flüchtet, wie Coriolan zu den Volskern, zu den Todfeinden alles Royalismus. Irgendeine geniale Intuition in dem aufgefieberten Kindergehirn läßt ihn den psychologisch kühnen Schluß wagen, daß er bei niemandem von allen Menschen in Paris sicherer sei als bei den mörderischen Feinden seines Vaters. Das Taxi hält, er steigt in die Redaktion hinauf, nennt seinen falschen Namen Bonchamps, bekennt sich als einen leidenschaftlichen Anarchisten, und als Legitimation seiner Anwesenheit entwickelt er den Plan, daß er – man fühle das Ungeheure dieser Kinderkühnheit – einen der führenden Menschen der Bürgerrepublik ermorden wolle, den Präsidenten Poincare oder – Leon Daudet, den eigenen Vater.

Ist es ihm ernst mit diesem Entschluß? Daß Philippe seinen Vater haßt, scheint nicht unwahrscheinlich, selbst wenn man von den bekannten psycho-analytischen Axiomen absieht. Vielleicht erklärt auch nur leidenschaftliche Abneigung gegen den Vater diese tolle Flucht. Und noch seltsamer bekräftigt ein Brief, den er in verschlossenem Kuvert dem Redakteur Vidal übergibt, für den Fall, daß ihm »etwas geschehen sollte«, wie sehr der Knabe mit dem Gedanken eines politischen Attentats gespielt. Der Brief, der nach seinem Tode tatsächlich an die richtige Adresse gelangte, lautet:

»Geliebte Mutter, verzeihe mir die ungeheure Qual, die ich dir verursache, aber ich bin schon seit langem Anarchist geworden, ohne zu wagen, es zu sagen. Nun ruft mich meine Sache, und ich halte es für meine Pflicht, das zu tun, was ich tue. Ich liebe Dich sehr. Philippe.«

Kein Wort von seinem Vater, auf den schon unsichtbar sein Revolver gerichtet ist.

Ist es ihm wirklich ernst mit dem Mordplan? Geheimnis ohne Antwort. Und ist es den Anarchisten wirklich ernst, die den unbekannten Pierre Bonchamps (noch ahnen sie nicht, wen sie in ihrer Hand haben) auf dieses tolle Angebot hin sofort freundlich aufnehmen, ihn hätscheln und pflegen, ihm Geld leihen, eine Waffe besorgen, die denselben halbwüchsigen Jungen, der noch gestern in Le Havre fromm in die Kirche ging, zu den anarchistischen Jungendversammlungen führen und ihm gleichsam das Handgelenk stärken? Sind es überhaupt echte, wirkliche Anarchisten, zu denen der entlaufene Gymnasiast hinflüchtet, gutgläubig, das Herz auf den Lippen? Aus dem Prozeß und nicht nur aus den Behauptungen Léon Daudets hat man den peinlichen Eindruck, daß diese staatsgefährlichen Gesellen eine recht seltsame Freundschaft mit der Polizei pflegen, ja der Verdacht drängt sich zwingend auf, daß dieser ganze ›Libertaire‹, dieses gefährliche Drohblatt, gar nicht so gefährlich ist, wie es sich gebärdet. Falsche und echte, fabrizierte und spontane, stillschweigend geduldete Attentate scheinen sich in diesem Kreise so sonderbar zu mischen, daß man wohl zugeben muß, dieser arme ahnungslose Junge sei hier eher auf eine Polizeistube geraten als in ein anarchistisches Aktionslokal. Immerhin, sie behandeln ihn freundlich, geben ihn von Hand zu Hand, er schläft, der verwöhnte Bürgerjunge, bei einem Strolch in der Dachstube seiner Maîtresse, dann in einem Verschlag, treibt sich während dreier Tage herum in niederen Kabaretts, ohne Geld schon, irrt nachts mit leeren Taschen um die Hallen, unsicher, was er tun soll. Diese letzten drei Tage Pierre Bonchamps sind eine grausame Odyssee auf allen Meeren der Verzweiflung. Vergeblich, daß man im Prozeß Zeugen auf Zeugen aufruft, Ladenangestellte, Chauffeure – nichts erhellt das Dunkel dieser dreitägigen tragischen Irrfahrt eines Kindes, zwei, drei Kilometer weit vom Hause seiner Eltern. Manchmal wirft eine Zeugenaussage Blitzlicht auf eine Stunde, auf eine Minute: da sieht man den hageren Jungen an einem eiskalten Novembertag sein Letztes, seinen Mantel als Pfand ausbieten für ein paar Francs, sieht ihn im Bistro der Anarchisten sich ein erbärmliches Mittagessen zahlen lassen, sieht ihn übernächtig aus einer fremden Dachkammer auftauchen, sieht ihn wieder hinaufsteigen in die Redaktion zu seinen neuen Freunden. Aber nur einzelnes sieht man, Szenen und Episoden, und kann nur ahnen, was dieses flüchtige verwöhnte Kind auf dieser Irrfahrt gelitten.

Schließlich am 24. November, dem fünften Tage seiner Pierre-Bonchamps-Existenz, schicken sie ihn zu dem Buchhändler Le Flaouter am Boulevard Beaumarchais. Eine phantastischere Figur hätte Balzac für diese Wendung nicht erfinden können als diesen professionellen Helfershelfer jeder dunklen Intrige. Denn dieser kleine Buchhändler am Vorstadtboulevard vereinigt allerhand sonderbare Funktionen in seinem weitmaschigen Charakter. Er ist erstens Besitzer einer kleinen Leihbibliothek (dies öffentlich), zweitens Händler mit pornographischen Büchern und Photographien (dies geheim), drittens Anarchist und Vorstand des Komitees für Amnestie (dies wieder öffentlich) und viertens Agent der Polizei (dies allergeheimst). Zu diesem zynischen Burschen, den sie als Gesinnungsgenossen empfehlen, schicken die Anarchisten oder Pseudoanarchisten den armen Jungen, der zum Schein dort eine Baudelaire-Ausgabe verlangen soll, in Wirklichkeit aber sich ein »jou-jou« beschaffen (einen Revolver), nachdem er seine Attentatsabsichten mitgeteilt hat. Le Flaouter hört ihn höflich an, empfängt ihn auf das beste, verspricht, ihm das Buch für nachmittags zu besorgen, er solle nur zwischen drei und vier Uhr wiederkommen.

Wie nun der arme durchgebrannte Junge, zum letztenmal Pierre Bonchamps, nachmittags um vier Uhr eintrifft, ist das Geschäft von allen Seiten von Geheimpolizisten umstellt, als gelte es wirklich, ein staatsgefährliches Individuum, einen Erzverbrecher festzunehmen. Aber seltsamerweise (hier liegt ein dumpfes Zwielicht über dem ganzen Prozeß) behaupten alle von Le Flaouter freundlichst bestellten Polizeiagenten, einen so beschriebenen Jungen weder eintreten noch herauskommen gesehen zu haben, und niemand weiß (denn die Zeugenschaft eines Spitzels wie Le Flaouter gilt keinen Pfifferling ), was in jener Viertelstunde dort vorgegangen ist. In diesem Gewölbe enden die Tatsachen, die beweisbaren. Nur das wird dann wieder sichtbar, daß etwa zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten später beim Hospital Lariboisière ein Autotaxi vorfährt, in dem ein junger Mensch mit durchschossener Schläfe liegt, neben sich den Revolver. Der Chauffeur Bajot macht die präzise Aussage, er sei fünfzehn Minuten nach vier Uhr auf der Place de la Bastille von diesem jungen Mann, mit dem Zirkus Medrano als Fahrziel, angerufen worden. Unterwegs habe er auf dem Boulevard Magenta eine Detonation gehört, sei in der Meinung, ein Pneumatik seines Wagens wäre geplatzt, sofort abgestiegen. Aber da sei schon Blut über den Wagentritt heruntergeronnen, und sofort habe er den Sterbenden ins Hospital abgeliefert.

Demgegenüber behauptet nun Léon Daudet mit immer steigender Heftigkeit, sein Sohn sei von den Anarchisten, sobald sie ihn als seinen Sohn erkannt hätten, im Einverständnis mit der Polizei oder sogar mit deren Hilfe bei Le Flaouter erschossen und als schon Sterbender in dieses mit der Polizei im Komplott befindliche Taxi geschafft worden. Aber seine Anklage gegen unbekannte Mörder, ebenso die darauf folgende Anklage gegen den Polizeikommissär bleibt vergeblich; schließlich klagt der Chauffeur, aufgereizt durch die immer wilderen Angriffe des Vaters, seinen Anschuldiger an, und Léon Daudet wird wegen Verleumdung verurteilt. Für die Juristen und das politische Publikum ist mit diesem Verdikt der Fall Philippe Daudet bereinigt, der Selbstmord beglaubigt –, nicht so für den Psychologen, der gleichgültig ist gegen die Entscheidungen der Tribunale, und den niemals das notorische Faktum herausfordert, sondern die geheimnisvoll gebundenen Ursächlichkeiten, jenes wirre Spiel, das Wahrscheinlichkeit oft mit der Wahrheit treibt. Ihm scheint dies Ende Philippes durch eigene Hand zu brüsk, zu jäh, zu unwahrscheinlich banal für diesen stürmischen Knaben, der von der ersten Kühnheit, von Flucht und kindischem Diebstahl zu immer Höherem schreitet, in fünf Tagen flughaft aus der Dämmerung einer Schulstube in phantastisch-politische Pläne sich aufreißt und, großartiger als eine geschriebene Novelle es zu erfinden vermöchte, einen heroischen, oder wenn man will, verbrecherisch mutigen Menschen aus einem scheuen, verängstigten Knaben formt. Wird jemals die aufregende Dramatik jener letzten Stunden Philippes sich klären, die Frage Mord oder Selbstmord übergerichtlich, in der letzten Instanz der seelischen Gewißheit, entschieden sein? Wird jemals das Unglaubhafte jener phantastischen Situation sich aufhellen, wie der zum Proleten, zum Straßenläufer gewordene Sohn des Royalisten im Kreis von polizeilich autorisierten Anarchisten gegen seinen Vater komplottiert und dann, gleichsam mit einer Tarnkappe, den Kordon der lauernden Detektive am hellichten Tage ungesehen durchschreitet, um plötzlich den Revolver gegen sich selbst zu heben? Es besteht, fürchte ich, wenig Hoffnung. Pierre Bonchamps kann nicht mehr sprechen, Philippe, das Kind, ist begraben. Und der Tod hat harte Kinnbacken, er gibt kein Geheimnis heraus.

(Aus: Stefan Zweig: Kurze Texte über historische Persönlichkeiten (1926); neu in: SZ: Menschen und Schicksale. 1981. S. 211 – 216) -1943 Irrfahrt und Ende Pierre Bonchamps’. Die Tragödie Philippe Daudets, pp. (97)-112 [1946, pp. (89)-102]

Darin: Irrfahrt und Ende Pierre Bonchamps’. Die Tragödie Philippe Daudets, pp. 301-315

Im Internet zu finden:

http://gutenberg.spiegel.de/buch/-7358/2

Auch in dieser URL einzusehen:

** ~ **

Opa - lesend - am liebsten Litartur von und über Stefan Z w e i g > - (Grafik unbekannt)

- Dort in der Schule, einem katholischen Internat - dem Coll Augustinianum G a e s d o n c k, lernte ich l e s e n und denken und entscheiden. Übrigens auch an enem Text von Zweig:" Brief einer Unbekannten" (der mir in der Obertertia 1960 in die Hände fiel.

- Dort in der Schule, einem katholischen Internat - dem Coll Augustinianum G a e s d o n c k, lernte ich l e s e n und denken und entscheiden. Übrigens auch an enem Text von Zweig:" Brief einer Unbekannten" (der mir in der Obertertia 1960 in die Hände fiel.* ~ *

Diese kleine Zusammenstellung als T e x t zu lesen, als Katalog zu Leben und Werk von SZ benannt, soll weiter geführt werden. Jder ist da aufgefordert!

Stefan Zweig (Biografischer Überblick und einzelner Titel): geb. Wien 28. 11. 1881, gest. Petropolis (Brasilien) 22.2. 1942

- Studium der Germanistik und Romanistik in Wien und Berlin (Dr. phil.), zahlreiche Auslandsreisen (Europa, Nordafrika, Indien, Amerika). Während des Ersten Weltkriegs im österreichischen Kriegsarchiv , Eintreten für den Frieden, Emigration in die Schweiz. Zweig gehörte in den zwanziger Jahren zu den im Ausland meistgelesenen deutschen Autoren.

- 1918 Dienstag 8. (Januar 1918): Begegnungen in der Schweiz: DAVOS

- 1920 „Angst“. Novelle. Vgl.: "Angst“ to go (Zweig in 7,5 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=fCorn3YAfC4 - 1919/20: Episode am Genfer See. https://de.wikipedia.org/wiki/Episode_am_Genfer_See

- 1929 „Leporella“. Novelle in Leipzig erschiene.Und: „Buchmendel“. In: Insel, Leipzig (Insel Bücherei Bd.408),

- 1929/1930 „Buchmendel“. In: „Kaleidoskop“: im Herbert Reichner Verlag, Wien/Leipzig/Zürich

- 1933 Erster längerer Aufenthalt in London. Briefwechsel mit Klaus Mann

- 1934 „Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam“. Zweiter Wohnsitz in England.

- 1935 „Maria Stuart“. Reise in die USA zu Vorträgen und Verlegerverhandlungen.

- 1936 „Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt“. „Kaleidoskop“ (Erzählungen). Erste Reise nach Brasilien, anschließend zum PEN-Kongreß nach Buenos Aires.

- 1937 Zweite Fassung des Romans „Ungeduld des Herzens“ abgeschlossen.

- 1938 „Magellan. Der Mann und seine Tat“. Endgültige Emigration nach England. Vortragsreise durch die USA.

- 1939 Stefan Zweig: Worte am Sarge Sigmund Freuds.

- 1940 Britische Einbürgerungsbescheinigung der Behörde. Vortragsprogramm in Brasilien, Argentinien und Uruguay.

- 1941 Übersiedelung nach Brasilien. „Brasilien. Ein Land der Zukunft“. Entstehung von “Amerigo - Geschichte eines historischen Irrtums“ und „Schachnovelle“. Reinschrift der Autobiographie „Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers“.

- 1942 Auf die Nachricht vom Fall Singapurs an die Japaner kehrt Zweig bestürzt vom Karneval in Rio nach Petropolis zurück. - https://de.wikisource.org/wiki/Abschiedsbrief_Stefan_Zweigs

- 22.2.1942 Er fasst den Entschluss zum Freitod und scheidet zusammen mit seiner Frau Lotte aus dem Leben. - (15.09.1942): Brief von Thomas Mann an Frikerike Zweig

- 2016 Vor der Morgenröte. https://de.wikipedia.org/wiki/Vor_der_Morgenr%C3%B6te

- Zu „Vor der Morgenröte“: Mehr dazu im Video von Wolfgang M. Schmitt jun. - VOR DER MORGENRÖTE - Kritik & Analyse - Stefan Zweig in Amerika von Woldfang M. Schmitt jun.: https://www.youtube.com/watch?v=rCOT7MdB25g

- 2014 Benennung der Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig.

- Ergänzende Titel zum Werk von Stefan Zweig:

https://de.wikipedia.org/wiki/Buchmendel#cite_note-1 - Zweig-Artikel:

- https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Zweig#/media/File:Stefan_Zweig2.png

- Pädagogische Hochschule Stefan Zweig: https://www.phsalzburg.at/index.php?id=873

Die Pädagogische Hochschule Salzburg trägt den Namen Stefan Zweig. Zahlreiche persönliche Facetten des weltbekannten, lange in Salzburg ansässigen Schriftstellers bieten aktuelle Anknüpfungspunkte für die Studierenden: Zweig war in Zeiten eines beängstigenden, schreckliches Elend verursachenden Nationalismus überzeugter Europäer, als Jude musste er seine Heimat auf Dauer verlassen und war angewiesen auf die Großzügigkeit von Menschen und Staaten, die ihm Aufnahme und Schutz boten. Er hat sich über Bildungsfragen intensiv Gedanken gemacht, die heute mindestens so zeitgemäß sind wie damals. Sein lebhaftes Interesse an Geschichte und ihren Auswirkungen fand in vielen seiner Bücher Ausdruck, ein ganzes Leben lang blieb er neugierig und wach.

Jährlich im Herbst findet an der PH ein Stefan-Zweig-Tag statt, im Rahmen dessen ein jeweils anderes, mit dem weltbekannten Dichter direkt oder mittelbar in Verbindung stehendes Thema verhandelt wird, dabei arbeitet die PH mit dem Stefan-Zweig-Centre der Universität Salzburg zusammen.

- P. S.:

- Angst ist eine Novelle von Stefan Zweig, die die Ängste einer Ehebrecherin zeigt. Die Novelle wurde 1910 in Wien geschrieben, zum ersten Mal 1920[1] und 1925 als eigenständiges Werk veröffentlicht[

- Zur Einführung:

- https://www.youtube.com/watch?v=fyhsEcfTb6E

- Mit der „Angst“ -

- https://www.youtube.com/watch?v=fCorn3YAfC

Zweigsche Erstausgaben: - https://de.wikisource.org/wiki/Stefan_Zweig/Erstausgaben

Freunde: - Ernst Feder: https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Feder

Irmgard Keun über Stefan Zweig - In: IK: Wenn wir alle gut wären. (1954). Später in Stefan Zweig: Im Zeugnis seiner Freunde. Hrsg. v. Hanns Arens (1968. S. 160f.)

- * ~ *

- Ich habe hier im Forum Literatur schon schöne Briefe von Stefan Zweig gelesen:

- Stefan Zweig an Thomas Mann. The Wyndham Hotel, New York 17. Juli 1940

- Stefan Zweig an Hermann Hesse. Wien, 2. März 1903

- Beide eingestellt von Sirona.

Danke

Jetzt muss ich erst mal die Augen zumachen und an das Kind denken.

Ich liebe Alphonse Daudets "Briefe aus meiner Mühle". Konnte noch meiner Mutter vor ihrem Tod davon vorlesen, natürlich nur die weniger aufregenden. Gleich die erste, als er die Mühle bezog, das ist so herzig mit den Hasen und der Eule, die wohnen bleiben durfte.

Die Geschichte von Stefan Zweig ergänzt meine Erinnerungen dramatisch.

Clematis

Eine Büste von Stefan Z W E I G- in der Nähe des ehemaligen Z WE I G - Hauses in Salzburg

Eine Büste von Stefan Z W E I G- in der Nähe des ehemaligen Z WE I G - Hauses in Salzburg*

Buchmendel ist eine der schönsten Novellen von Stefan Zweig (aus dem Jahr 1929).

*

Buchmendel

Wieder einmal in Wien und heimkehrend von einem Besuch, in den äußeren Bezirken, geriet ich unvermutet in einen Regenguß, der mit nasser Peitsche die Menschen hurtig in Haustore und Unterstände jagte, und auch ich selbst suchte schleunig nach einem schützenden Obdach. Glücklicherweise wartet nun in Wien an jeder Ecke ein Kaffeehaus – so flüchtete ich in das gerade gegenüberliegende, mit schon tropfendem Hut und arg durchnäßten Schultern. Es erwies sich von innen als Vorstadtcafé hergebrachter, fast schematischer Art, ohne die neumodischen Attrappen der Deutschland nachgeahmten innerstädtischen Musikdielen, altwienerisch bürgerlich und vollgefüllt mit kleinen Leuten, die mehr Zeitungen konsumierten als Gebäck. Jetzt um die Abendstunde war zwar die ohnehin schon stickige Luft mit blauen Rauchkringeln dick marmoriert, dennoch wirkte dies Kaffeehaus sauber mit seinen sichtlich neuen Samtsofas und seiner aluminiumhellen Zahlkasse: In der Eile hatte ich mir gar nicht die Mühe genommen, seinen Namen außen abzulesen, wozu auch? – Und nun saß ich warm und blickte ungeduldig durch die blauüberflossenen Scheiben, wann es dem lästigen Regen belieben würde, sich ein paar Kilometer weiter zu verziehen.

Unbeschäftigt saß ich also da und begann schon jener trägen Passivität zu verfallen, die narkotisch jedem wirklichen Wiener Kaffeehaus unsichtbar entströmt. Aus diesem leeren Gefühl blickte ich mir einzeln die Leute an, denen das künstliche Licht dieses Rauchraums ein ungesundes Grau um die Augen schattete, schaute dem Fräulein an der Kasse zu, wie sie mechanisch Zucker und Löffel für jede Kaffeetasse dem Kellner austeilte, las halbwach und unbewußt die höchst gleichgültigen Plakate an den Wänden, und diese Art Verdumpfung tat beinahe wohl. Aber plötzlich ward ich auf merkwürdige Weise aus meiner Halbschläferei gerissen, eine innere Bewegung begann unbestimmt unruhig in mir, so wie ein kleiner Zahnschmerz beginnt, von dem man noch nicht weiß, ob er von links, von rechts, vom untern oder obern Kiefer seinen Ausgang nimmt; nur ein dumpfes Spannen fühlte ich, eine geistige Unruhe. Denn plötzlich – ich hätte es nicht sagen können, wodurch – wurde mir bewußt, hier mußte ich schon einmal vor Jahren gewesen und durch irgendeine Erinnerung diesen Wänden, diesen Stühlen, diesen Tischen, diesem fremden, rauchigen Raum verbunden sein.

Aber je mehr ich den Willen vortrieb, diese Erinnerung zu fassen, desto boshafter und glitschiger wich sie zurück – wie eine Qualle ungewiß leuchtend auf dem untersten Grund des Bewußtseins und doch nicht zu greifen, nicht zu packen. Vergeblich klammerte ich den Blick an jeden Gegenstand der Einrichtung; gewiß, manches kannte ich nicht, wie die Kasse zum Beispiel mit ihrem klirrenden Zahlungsautomaten und nicht diesen braunen Wandbelag aus falschem Palisanderholz, alles das mußte erst später aufmontiert worden sein. Aber doch, aber doch, hier war ich einmal gewesen vor zwanzig Jahren und länger, hier haftete, im Unsichtbaren versteckt wie der Nagel im Holz, etwas von meinem eigenen, längst überwachsenen Ich. Gewaltsam streckte und stieß ich alle meine Sinne vor in den Raum und gleichzeitig in mich hinein – und doch, verdammt, ich konnte sie nicht erreichen, diese verschollene, in mir selbst ertrunkene Erinnerung.

Ich ärgerte mich, wie man sich immer ärgert, wenn irgendein Versagen einen die Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit der geistigen Kräfte gewahr werden läßt. Aber ich gab die Hoffnung nicht auf, diese Erinnerung doch noch zu erreichen. Nur einen winzigen Haken, das wußte ich, mußte ich in die Hand kriegen, denn mein Gedächtnis ist sonderbar geartet, gut und schlecht zugleich, einerseits trotzig und eigenwillig, aber dann wieder unbeschreiblich getreu. Es schluckt das Wichtigste sowohl an Geschehnissen als auch an Gesichtern, an Gelesenem wie an Erlebtem oft völlig hinab in seine Dunkelheiten und gibt nichts aus dieser Unterwelt ohne Zwang, bloß auf den Anruf des Willens heraus. Aber nur den flüchtigsten Halt muß ich fassen, eine Ansichtskarte, ein paar Schriftzüge auf einem Briefkuvert, ein verräuchertes Zeitungsblatt, und sofort zuckt das Vergessene wie an der Angel der Fisch aus der dunkel strömenden Fläche völlig leibhaft und sinnlich wieder hervor. Jede Einzelheit weiß ich dann eines Menschen, seinen Mund und im Mund wieder die Zahnlücke links bei seinem Lachen, und den brüchigen Tonfall dieses Lachens und wie dabei der Schnurrbart ins Zucken kommt und wie ein anderes, neues Antlitz heraustaucht aus diesem Lachen – alles das sehe ich dann sofort in völliger Vision und weiß auf Jahre zurück jedes Wort, das dieser Mensch mir jemals erzählte. Immer aber bedarf ich, um Vergangenes sinnlich zu sehen und zu fühlen, eines sinnlichen Anreizes, eines winzigen Helfers aus der Wirklichkeit. So schloß ich die Augen, um angestrengter nachdenken zu können, um jenen geheimnisvollen Angelhaken zu formen und zu fassen. Aber nichts! Abermals nichts! Verschüttet und vergessen! Und ich erbitterte mich derart über den schlechten, eigenwilligen Gedächtnisapparat zwischen meinen Schläfen, daß ich mit den Fäusten mir die Stirne hätte schlagen können, so wie man einen verdorbenen Automaten anrüttelt, der widerrechtlich das Geforderte zurückbehält. Nein, ich konnte nicht länger ruhig sitzen bleiben, so erregte mich dieses innere Versagen, und ich stand vor lauter Ärger auf, mir Luft zu machen. Aber sonderbar – kaum daß ich die ersten Schritte durch das Lokal getan, da begann es schon, flirrend und funkelnd, dieses erste phosphoreszierende Dämmern in mir. Rechts von der Zahlkasse, erinnerte ich mich, mußte es hinübergehen in einen fensterlosen und nur von künstlichem Licht erhellten Raum. Und tatsächlich: es stimmte. Da war es, anders tapeziert als damals, aber doch genau in den Proportionen, dies in seinen Konturen verschwimmende rechteckige Hinterzimmer, das Spielzimmer. Instinktiv sah ich mich um nach den einzelnen Gegenständen, mit schon freudig vibrierenden Nerven (gleich würde ich alles wissen, fühlte ich). Zwei Billarde lungerten als grüne lautlose Schlammteiche darin, in den Ecken hockten Spieltische, an deren einem zwei Hofräte oder Professoren Schach spielten. Und in der Ecke, knapp beim eisernen Ofen, dort, wo man zur Telephonzelle ging, stand ein kleiner viereckiger Tisch. Und da blitzte es mich plötzlich durch und durch. Ich wußte sofort, sofort, mit einem einzigen heißen, beglückt erschütterten Ruck: Mein Gott, das war ja Mendels Platz, Jakob Mendels, Buchmendels, und ich war nach zwanzig Jahren wieder in sein Hauptquartier, in das Café Gluck in der obern Alserstraße, geraten. Jakob Mendel, wie hatte ich ihn vergessen können, so unbegreiflich lange, diesen sonderbarsten Menschen und sagenhaften Mann, dieses abseitige Weltwunder, berühmt an der Universität und in einem engen, ehrfürchtigen Kreis – wie ihn aus der Erinnerung verlieren, ihn, den Magier und Makler der Bücher, der hier täglich unentwegt saß von morgens bis abends, ein Wahrzeichen des Wissens, Ruhm und Ehre des Café Gluck!

(Und die Forstsetzung...!)

**

(Zuerst 1929; in: Kleine Chronik. Vier Erzählungen. 1929. Leipzig. Insel-Bücherei 408. - "Buchmendel". Novelle. 1930. Verlag: Officina Serpentis für den Bergischen Bibliophilen-Abend

Gesamt-Drucke im Verzeichnis der Fredofina-Universität:

http://zweig.fredonia.edu/index.php?title=Buchmendel_%28Eine_Erz%C3%A4hlung%29

https://de.wikipedia.org/wiki/Buchmendel#cite_note-8

http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-unsichtbare-sammlung-7042/3

Kurze Erklärung zur Novelle:

Aufbau der Wissenschaften – (für den Erzähler) angeregt und belegt am Beispiel der so vielfältigen Funktionen der Gehirnleistungen des Antiquars „Buchmendel“ - Jakob Mendel:

Aber diese obere Welt war ihm, dem kleinen, ungebildeten galizischen Buchtrödler, der nicht viel mehr als seine Talmudschule bewältigt, für ewig verschlossen; so vermochten diese phantastischen Fähigkeiten sich nur als Geheimwissenschaft auszuwirken an jenem Marmortisch des Café Gluck. Doch wenn einmal der große Psychologe kommt (dies Werk fehlt noch immer unserer geistigen Welt), der so beharrlich und geduldig, wie Buffon die Abarten der Tiere ordnete und klassierte, seinerseits alle Spielarten, Spezies und Urformen der magischen Macht, die wir Gedächtnis nennen, vereinzelt schildert und in ihren Varianten darlegt, dann müßte er Jakob Mendels gedenken, dieses Genies der Preise und Titel, dieses namenlosen Meisters der antiquarischen Wissenschaft.

Den materiellen Bestandteil einiger solche Wissenschaften, fassbar in Büchern) benennt der Erzähler (unverkennbar SZ).

Unproduktiv und unschöpferisch im letzten, bloß ein hunderttausendstelliges Verzeichnis von Titeln und Namen, in die weiche Gehirnrinde eines Säugetieres eingestempelt, statt wie sonst in einen Buchkatalog geschrieben, war dies spezifisch antiquarische Gedächtnis Jakob Mendels jedoch in seiner einmaligen Vollendung als Phänomen nicht geringer als jenes Napoleons für Physiognomien, Mezzofantis für Sprachen, eines Lasker für Schachanfänge, eines Busoni für Musik. Eingesetzt in ein Seminar, an eine öffentliche Stelle, hätte das Gehirn Tausende, Hunderttausende von Studenten und Gelehrten belehrt und erstaunt, fruchtbar für die Wissenschaften, ein unvergleichlicher Gewinn für jene öffentlichen Schatzkammern, die wir Bibliotheken nennen. Aber diese obere Welt war ihm, dem kleinen, ungebildeten galizischen Buchtrödler, der nicht viel mehr als seine Talmudschule bewältigt, für ewig verschlossen; so vermochten diese phantastischen Fähigkeiten sich nur als Geheimwissenschaft auszuwirken an jenem Marmortisch des Café Gluck. Doch wenn einmal der große Psychologe kommt (dies Werk fehlt noch immer unserer geistigen Welt), der so beharrlich und geduldig, wie Buffon die Abarten der Tiere ordnete und klassierte, seinerseits alle Spielarten, Spezies und Urformen der magischen Macht, die wir Gedächtnis nennen, vereinzelt schildert und in ihren Varianten darlegt, dann müßte er Jakob Mendels gedenken, dieses Genies der Preise und Titel, dieses namenlosen Meisters der antiquarischen Wissenschaft.

(....)

*

Dank an die literarische Mitforistin, die den Text von Alphonse D a u d e t ins Spiel brachte.

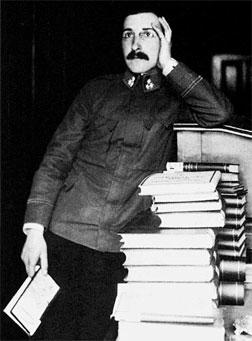

Stefan Z w e i g (ca. 1928)

Stefan Z W E I G: - im Kriegsarchiv (1914/15) - Aus: Stefan-Zweig

Stefan Z W E I G: - im Kriegsarchiv (1914/15) - Aus: Stefan-ZweigLeben und Werk im Bild. Insel-Verlag 1981. S. 113)

*

Stefan Z w e i g

Unvergeßliches Erlebnis.

Ein Tag bei Albert Schweitzer

Ein vollkommener Tag ist selten. So hat, der ihn erlebt und gerade heute erleben darf, die Pflicht, besonders dankbar zu sein und dieser Dankbarkeit das Wort zu lassen.

Schon der Morgen gab ein großes Geschenk. Seit Jahr und Tag stand man wieder einmal vor dem Straßburger Münster, dieser vielleicht schwerelosesten Kathedrale der europäischen Erde. Daß frühwinterlicher Nebel den Himmel dunkelte und dem Horizont einen stumpfen Ton gab, vermochte die Wirkung nicht zu mindern; im Gegenteil, wie von innen glühend in seinem einzigartigen Rosagestein stieg mit seinen Hunderten gemeißelten Gestalten dieses quaderne Spitzenwerk empor, selig leicht und doch unverrückbar, jeden aufhebend in sein beschwingtes Empor. Wie außen in die Höhe beglückt emporgeschwungen, spürt man innen, abermals erstaunt, die Weite im klar gestalteten Raum, den Orgel und Gesang sonntäglich durchfluten: auch hier Vollendung, geschaffen von dem verschollenen Genius Erwin von Steinbach, dessen Ruhm der junge Goethe mit ebenso quadernen Worten in die Unvergänglichkeit gehämmert.

Und weiter noch vormittag und mittag zur andern deutschen Herrlichkeit der elsässischen Erde, hinüber nach Colmar, um wieder einmal, wissender und doch ebenso empfänglich wie vor zwei Jahrzehnten, den Isenheimer Altar des Matthias Grünewald zu bewundern. Großartiger Gegensatz bei gleicher Vollendung: dort die strenge Linie architektonisch gebunden, zu Stein gefrorene Musik, zu Kristall gewordene, himmelaufdeutende Frömmigkeit, und hier in diesen flammenden Farben die übermächtige Inbrunst der Ekstase, das fanatisch gewordene Kolorit, die apokalyptische Vision von Untergang und Auferstehung. Dort die Ruhe im Glauben, die langsame, beharrliche, demütige Bemühung zur letzten Erfüllung, hier der wilde Ansprung, der rasende Gottesrausch, der heilige Raptus, die bildgewordene Ekstase. Man mag auch hundertmal, tausendmal vor den trefflichsten Nachbildungen sich bemüht haben, dem einzigen Geheimnis dieser leuchtenden dämonischen Tafeln nahezukommen: nur hier, dieser erschütternden Realität gegenüber fühlt man sich völlig gebannt und weiß, man hat leibhaftig eines der bildnerischen Wunder unserer irdischen Welt gesehen.

Zwei völlig verschiedene und beide fehllose Vollendungen menschlicher Schöpferkraft hat man erlebt, und noch steht die matte Novembersonne erst im Zenit; noch ist der Tag voll, noch das Gefühl offen und bereit und vielleicht gesteigerter sogar, menschlich magischen Eindruck in sich aufzunehmen. Noch ist Zeit, noch ist der Wille lusthaft gewillt, sich starkem Eindruck aufzuschließen, und so, vom Gefühlten erfüllt und dennoch nicht gesättigt, fährt man hinüber in ein kleines elsässisches Städtchen, nach Günzbach, um dort im Pfarrhaus Albert Schweitzer zu besuchen. Die Gelegenheit darf nicht versäumt werden, diesen merkwürdigen und wunderbaren Mann, der wieder einmal zu kurzer Frist sein Werk in Afrika verlassen hat und in seinem Heimatdorfe gleichzeitig ausruht und sich zu neuer Hingabe rüstet, zu besuchen, denn menschliche Vollendung ist nicht minder selten als die künstlerische.

Albert Schweitzer, dieser Name hat für viele Menschen heute schon einen starken Klang, aber fast für jeden unter diesen einen verschiedenen besonderen Sinn. Unzählige lieben und verehren ihn, die meisten aber von völlig verschiedenen Gesichtsfeldern her, denn dieser Mann ist eine einzige und einmalige, eine unwiederholbar gebundene Vielfalt. Manche wissen von ihm nur, daß er vor einigen Jahren den Goethe-Preis erhielt, die protestantische Geistlichkeit bewundert in ihm einen ihrer hervorragendsten Theologen, den Verfasser der ›Mystik des Apostels Paulus‹, die Musiker respektieren in ihm den Schöpfer des größten und gründlichsten Werkes über Johann Sebastian Bach, die Orgelbauer rühmen ihn als den Mann, der wie keiner sämtliche Orgeln Europas kennt und über ihre Technik das Tiefste und Aufschlußreichste geschrieben hat, die Musikalischen ehren ihn als den (mit Günther Ramin) vielleicht größten Orgelvirtuosen der gegenwärtigen Welt, und wo immer er ein Konzert ankündigt, sind Tage vorher alle Plätze verkauft. Aber um seiner höchsten Tat willen, um jenes Spitals, das er aus rein menschlicher Aufopferung, einzig um eine europäische Schuld zu sühnen, im Urwald von Afrika, ganz allein, ohne irgendeine staatliche Hilfe gegründet und geschaffen, um dieser einzigartigen und beispielgebenden Selbstpreisgabe willen liebt und bewundert ihn jeder, der um das Menschliche weiß, alle jene, denen Idealismus nur dann groß erscheint, wenn er über das geredete und geschriebene Wort hinausgeht und durch Selbstaufopferung zur Tat wird. Diesen tief bescheidenen Mann ehren die Besten der Erde heute als ein moralisches Vorbild, und eine immer wachsende Gemeinde schart sich still (und ohne jedes Programm) um seine Gestalt. Wie stark sein Einfluß geworden ist, bezeugt in den letzten Jahren schon rein äußerlich die Verbreitung der Bücher, die sein Leben schildern und deren einfachstes, schlichtestes er selbst geschrieben hat: ›Aus meinem Leben und Denken‹.

Dieses Leben nun ist in der Tat wahrhaft würdig, einmal Gegenstand einer heroischen Biographie zu werden; heroisch freilich nicht im alten Sinn des Militärischen, sondern in dem neuen, den wir als einzig gültigen anerkennen, des moralischen Heldentums, der völligen und dabei undogmatischen Aufopferung der Person an die Idee, jenes Heldentums, das in Menschen wie Gandhi und Romain Rolland ebenso wie in Albert Schweitzer die ruhmreichsten Formen unseres Zeitalters angenommen hat. Zwischen zwei Ländern geboren, zwischen Deutschland und Frankreich, beiden so sehr verbunden, daß ein Teil seiner Werke französisch, der andere deutsch geschrieben ist, wächst der Pfarrerssohn in seinem Heimatort Günzbach auf, erhält 1899 ein Predigeramt in St. Nikolai in Straßburg, mit allen den kleintäglichen Tätigkeiten wie Konfirmandenunterricht und Kirchenpredigt, habilitiert sich zwei Jahre später mit einer Vorlesung über die ›Logoslehre im Johannes-Evangelium‹ an der theologischen Universität Straßburg. Aber gleichzeitig studiert er in den Ferienmonaten bei dem greisen Meister Widor, der noch Wagner, Cesar Franck und Bizet freundschaftlich gekannt. Schweitzers unermüdliche Arbeit teilt sich fortab zwischen Musik und Theologie, beiderseits schöpferische Frucht tragend, hier in einer ›Geschichte der Jesus-Forschung‹, dort in jener monumentalen Biographie Johann Sebastian Bachs, die bis heute noch unübertroffen geblieben ist. Meister der Orgel, reist er von Stadt zu Stadt, um alle nur erreichbaren auszuproben und das halb verschollene Geheimnis der alten Orgelbaumeister neu zu entdecken. Auch auf diesem Gebiet werden seine Werke Autorität. Doppelgleisig und klar könnte nun dieses Leben weiter verlaufen, aber in seinem dreißigsten Jahr faßt Albert Schweitzer plötzlich jenen unvermuteten Entschluß, der in der tief religiösen Natur seines Wesens voll begründet ist: Europa zu verlassen, wo er sich nicht genug nutzbringend fühlt, und in Äquatorialafrika ein Spital für die Ärmsten der Armen, für die Verlassensten der Verlassenen, für die unter der Schlafkrankheit und anderen Tropengebresten zu Tausenden hinsiechenden Neger, aus eigener Kraft zu begründen.

Wahnsinn, sagen seine Freunde, sagen seine Verwandten. Warum in Afrika? Ist nicht in Europa Elend genug, dem abzuhelfen wäre? Aber die innerliche Antwort Albert Schweitzers ist: weil die Arbeit in Afrika die schwierigste ist. Weil sich dort hinab niemand wagt, außer den Geldverdienern, Abenteurern und Karrieremachern, weil gerade dort im Urwald, in der täglichen Lebensgefahr der aus reinen, ethischen Motiven wirkende Mensch nötiger ist als irgendwo. Und dann – mystischer Gedanke – dieser eine Mensch will für seine Person jenes ungeheure, unsagbare Unrecht sühnen, das wir Europäer, wir, die angeblich so kulturelle weiße Rasse, an dem schwarzen Erdteil seit Hunderten Jahren begangen haben. Würde einmal eine wahrhafte Geschichte geschrieben werden, was die Europäer an Afrika verbrochen, wie sie erst durch Sklavenraub, dann durch Branntwein, Syphilis, Raffgier die ahnungslosen schwarzen Kinder dieses Erdteiles gemartert, ausgeplündert und dezimiert haben (noch heute [1932] ist, wie Andre Gides Kongobuch beweist, vieles nicht besser geworden), dann würde eine solche historische Aufstellung eines der größten Schandbücher unserer Rasse werden und unser frech getragenes Kulturbewußtsein für Jahrzehnte zur Bescheidenheit dämpfen. Einen winzigen Teil dieser ungeheuren Schuld will nun dieser eine religiöse Mensch mit dem Einsatz seiner Person bezahlen durch die Gründung eines Missionsspitals im Urwald – endlich einer, der nicht in die Tropen geht um des Gewinns, um der Neugier willen, sondern aus reinem humanen Hilfsdienst an diesen Unglücklichen der Unglücklichen. Aber wie kann er ein Spital gründen, er, der von Medizin nichts weiß? Eine solche Kleinigkeit kann eine eherne Energie wie jene Albert Schweitzers nicht erschrecken. Mit dreißig Jahren Professor der Theologie, einer der meisterlichsten Orgelspieler Europas, hochgeehrt als Musikologe, setzt er sich ruhig zu den Achtzehnjährigen in Paris noch einmal auf die Schulbank, in den Seziersaal, und beginnt trotz schweren Geldsorgen Medizin zu studieren. 1911, sechsunddreißigjährig, besteht er das medizinische Staatsexamen. Dann noch ein Jahr klinischer Dienst und die Doktorarbeit, und der beinahe Vierzigjährige tritt die Reise in den anderen Erdteil an.

Nur das Wichtigste fehlt noch: das Geld für ein so weitreichendes Unternehmen, denn unter keinen Umständen will Albert Schweitzer von der französischen Regierung Unterstützung nehmen. Er weiß: Unterstützung bedeutet Abhängigkeit von Beamten, Kontrolle, kleinliche Einmengerei, Überschaltung eines rein human Gedachten ins Politische. So opfert er das Honorar seiner Bücher, gibt eine Reihe von Konzerten zugunsten seiner Sache, und Gesinnungsfreunde steuern bei. Im Sommer 1913 langt er endlich in Lambarene am Ogovefluß an und beginnt, sein Spital zu bauen. Zwei Jahre beabsichtigt er zunächst dort zu bleiben, aber zwangsweise werden es viereinhalb, denn dazwischen fällt für die ganze europäische Menschheit der Krieg, und dieser warmherzige Samariter, der selbstlos in den französischen Kolonien einer humanen Idee dienen wollte, wird plötzlich gewalttätig daran erinnert, daß er seinem Paß nach immerhin Elsässer, also damals Deutscher, sei, und vom 5. August 1914 an hat er sich auf seiner Mission als Gefangener zu betrachten. Anfangs erlaubt man ihm noch die Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit, schließlich aber wird die Kriegsbürokratie unerbittlich in ihrem heiligen Wahnsinnsrecht: Schweitzer wird aus dem afrikanischen Missionsgebiet, wo er auf wunderbarste Weise tätig ist, mitten aus dem Urwald nach Europa gebracht und für ein ganzes Jahr in den Pyrenäen untätig hinter Stacheldraht gesetzt. Als er heimkehrt, findet er die väterliche Landschaft von Günzbach verheert und zerstört, die Berge entwaldet und das menschliche Elend, zu dessen Bekämpfung er sein Leben eingesetzt hat, vertausendfacht.

Sein ganzes Werk scheint also vergebens getan. An einen Wiederaufbau des afrikanischen Spitals ist zunächst nicht zu denken, noch sind Schulden zu bezahlen, noch ist die Welt versperrt, und diese Jahre nützt Schweitzer zu seinen Werken ›Verfall und Wiederaufbau der Kultu‹ und ›Kultur und Ethik‹ sowie zur Vollendung der großen Bach-Ausgabe. Aber die Entschlossenheit dieses Mannes ist unzerstörbar. Er gibt Konzert auf Konzert, schließlich hat er nach fünf Jahren wieder Geld beisammen. 1924 reist er abermals nach Lambarene, wo er alles, was er aufgebaut hat, verfallen findet. Der Dschungel hat die Gebäude gefressen, alles muß neu und in größeren Dimensionen an anderer Stelle errichtet werden. Aber diesmal kommt ihm schon Ruhm und Ruf seines Werkes zustatten. Denn jede starke ethische Energie sendet Emanationen aus, und wie der Magnet totes Eisen magnetisch macht, so wohnt aufopfernden Naturen die Kraft inne, andere sonst gleichgültige Menschen zur Aufopferung zu erziehen. Immer sind in der Menschheit Unzählige bereit, einer Idee zu dienen, ein ungeheurer Idealismus wartet unausgelöst in jeder Jugend, sich einer Aufgabe völlig hinzugeben (und wird von den politischen Parteien meist in eigennütziger Weise mißbraucht). Manchmal aber, in sehr seltenen Glücksfällen, strömt er reich und frei einer humanen Idee zu, so in diesem Falle: eine ganze Schar Helfer bietet sich Schweitzer an, die, von seiner Idee überzeugt, unter ihm, neben ihm wirken will, und gefestigter als je steht der alte Bau. 1927, 1928 ist wieder ein Pausejahr, das Schweitzer in Europa verbringt, um durch Konzerte und ihren Ertrag den materiellen Bestand seines Spitals zu sichern, und so teilt er sein Leben zwischen der einen und der anderen Welt in Arbeit und Arbeit, die aber beide konzentrisch auf die Entwicklung des Werkes und seiner Persönlichkeit zielen.

Den Glücksfall, diesem außerordentlichen Mann, der jetzt knapp vor einer neuen Reise nach Afrika bei uns in Europa weilt, wieder zu begegnen, glaubte ich nicht versäumen zu dürfen; die Welt ist so arm an wirklich überzeugenden und beispielgebenden Gestalten, daß da eine kleine Reise wahrhaftig nicht als Preis gelten darf. Ich hatte Schweitzer jahrelang nicht gesehen, und briefliche Bindung ersetzt nur sehr unzulänglich die lebendige Gegenwart. So freute ich mich zutiefst wieder seines warmen, klaren und herzlichen Blickes. Ein wenig Grau hat sich auf sein Haar gestreut, aber prachtvoll imponierend wirkt noch immer das plastisch gehauene alemannische Gesicht, dem nicht nur der buschige Schnurrbart, sondern auch die geistige Struktur der überwölbten Stirn eine starke Ähnlichkeit mit den Bildern Nietzsches gibt. Führertum eines Menschen verleiht immer unwillkürlich von innen her etwas Autoritatives, aber das Selbstbewußtsein Albert Schweitzers hat nichts von Rechthaberei, sondern ist nur die von innen nach außen gewendete Sicherheit eines Menschen, der sich am rechten Wege weiß, und die Kraft, die von ihm ausstrahlt, wirkt niemals aggressiv, denn sein ganzes Denken und Leben beruht ja in der höchsten Lebensbejahung oder, besser gesagt, der Bejahung des Lebens in allen seinen geistigen und irdischen Formen, also in verstehender Konzilianz und Toleranz. Albert Schweitzers Gläubigkeit und sogar Kirchengläubigkeit entbehrt jedes Fanatismus, und das erste, was dieser wunderbare Mensch, dieser einstige protestantische Priester und Theologe uns mitten im Gespräch bewundernd rühmte, waren religiöse Texte chinesischer Philosophen, in denen er eine der höchsten Manifestationen irdischer Ethik bewundert.

Es wurde ein reicher Nachmittag; man durchblätterte Photographien von Lambarene, man hörte von den hier sich erholenden Pflegerinnen und Helferinnen der Mission viele erschütternde und gleichzeitig wieder viele erhebende Einzelheiten von der unsäglichen Sisyphusarbeit, die dort geleistet wird, um das immer wieder neu anströmende Menschenelend nur für kurze Frist zu dämmen und zu lindern. Und zwischendurch, in dem mit Briefen und Manuskripten überstreuten Zimmer dieses unermüdlichen Menschen freut man sich immer wieder eines Blickes auf das männlich schöne Antlitz, in dem Sicherheit und Ruhe sich zu einer seltenen Einheit verbinden. Hier wirkt, so spürt man, das Zentrum einer Kraft, die, für uns unsichtbar, sich in einem anderen Erdteil in Wohlfahrt und moralische Schöpfung umsetzt und gleichzeitig in vielen anderen Tausenden ähnliche Kräfte steigert und erregt, und während er ruht und plaudert, ist er zugleich Führer einer unsichtbaren Armee, der Mittelpunkt eines magischen Kreises, der ohne jede äußere Gewalt und ohne Verwendung von Gewalt doch mehr Gewalt und Leistung ausgelöst hat als Dutzende politischer Führer, Professoren und Autoritätsmenschen. Und wieder erkennt man: beispielgebende Kraft hat mehr Macht im Wirklichen als alle Dogmen und Worte.

Und dann hinaus in das kleine Tal, durch das sonntäglich stille Dorf. Längst sind die Narben verheilt, die der Krieg geschlagen. Drüben in den Hängen der Vogesen und auf der anderen, der deutschen Seite, wo die Kanonen mit dumpfem Schlag Stunde für Stunde ihre gasgiftigen Geschosse ausgespien, liegt ein stillfriedliches Abendlicht. Sorglos kann man auf der Straße gehen, die vor vierzehn Jahren noch in unterirdische, mit Stroh überdeckte Tunnels verwandelt war. Der Weg führt langsam zur kleinen Kirche, denn obwohl ich nicht wagte, ihn darum zu bitten, der große Musiker hatte unseren heimlichen Wunsch geahnt, ihn auf seiner neuen, nach seinen eigenen Angaben gefertigten Orgel wieder einmal spielen zu hören.

Die kleine Kirche von Günzbach, die er jetzt aufschließt, ist eine besondere unter den hunderttausend Kirchen, die auf europäischer Erde stehen. Nicht, daß sie eigentlich schön wäre oder im kunsthistorischen Sinn bedeutsam: ihre Eigenart ist geistig-geistlicher Natur, denn sie gehört zu den im ganzen vierzig oder fünfzig Kirchengebäuden, wie man sie nur im Elsaß und in einigen Orten der Schweiz findet, welche zugleich für katholischen und protestantischen Gottesdienst eingerichtet sind. Der Chor, durch ein kleines Holzgitter abgeschlossen, wird nur für den katholischen Gottesdienst geöffnet, der zu anderer Stunde stattfindet als der protestantische. Ein scheinbar Unmögliches ist also hier vollbracht, auf einer Erde, wo deutsche und französische Sprache locker ineinandergleiten – daß auch die katholische und protestantische Lehre ohne Gehässigkeit in einem gleichsam neutralen Gotteshause miteinander verbunden sein können, und Albert Schweitzer erzählt, daß schon von seiner Jugend her diese Möglichkeit einer friedlichen Bindung einen vorbildlichen Einfluß auf seine Lebensanschauung gewonnen hat.

Es ist schon dunkel im völlig leeren Kircheninnern, als wir eintreten, und wir machen kein Licht. Nur über der Klaviatur der Orgel wird eine einzige kleine Birne aufgedreht. Sie leuchtet nur Schweitzers Hände an, die jetzt über die Tasten zu gehen beginnen, und das niedergebeugte sinnende Gesicht erhält von den Reflexen ungewissen magischen Widerschein. Und nun spielt Albert Schweitzer uns allein in der leeren nachtschwarzen Kirche seinen geliebten Johann Sebastian Bach: unvergleichliches Erlebnis! Ich habe ihn, diesen Meister, der alle Virtuosen beschämt, schon früher mit tausend anderen zugleich in München in einem Orgelkonzert spielen gehört; es geschah vielleicht im technischen Sinne nicht minder vollendet. Aber doch, nie habe ich die metaphysische Gewalt Johann Sebastian Bachs so stark empfunden wie hier in einer protestantischen Kirche, erweckt durch einen wahrhaft religiösen Menschen und von ihm mit der äußersten Hingabe gestaltet. Wie träumend und doch zugleich mit wissender Präzision gehen die Finger über die weißen Tasten im Dunkel, und gleichzeitig hebt sich wie eine menschliche, übermenschliche Stimme aus dem bewegten riesigen Brustkorb des Orgelholzes der gestaltete Klang. Großartig ordnungshaft und inmitten äußersten Überschwanges fühlt man die Vollkommenheit der Fuge so unabänderbar beständig wie vormittags das Straßburger Münster in seinem Stein, so ekstatisch und leuchtkräftig wie die Tafel des Matthias Grünewald, deren Farben einem noch warm unter den Lidern brennen. Schweitzer spielt uns die Adventkantate, einen Choral, und dann in freier Phantasie; leise und geheimnisvoll füllt sich das schwarze Gehäuse der Kirche mit großer Musik und zugleich die eigene innere Brust.

Eine Stunde solch beschwingter Erhebung und wieder hinaus auf die schon verdunkelten Wege, die jetzt gesteigert hell erscheinen, und wieder langes gutes Gespräch beim Abendbrot, von innen erwärmt durch das Gefühl wahrhaft menschlicher Gegenwart und die andere, die unsichtbare, der Kunst, die uns alles Irdische, politisch Widrige auf die herrischeste und herrlichste Art wegzunehmen weiß. Dann wieder zurück nach Colmar und im Zuge neuerdings hin durch die Nacht, dankbar erregt und gleichsam ausgeweitet. Man hat an einem Tage eines der vollendetsten Wunder deutscher Architektur, das Straßburger Münster, hat das Meisterwerk deutscher Malerei, den Isenheimer Altar, und schließlich noch die unsichtbare Kathedrale der Musik Johann Sebastian Bachs erlebt, aufgebaut von einem der musikalischesten Meister der Gegenwart – an einem solchen vollkommenen Tag fühlt man schon wieder Gläubigkeit für die widrigste Zeit. Aber der Zug rollt und rollt weiter über die elsässische Erde, und plötzlich schreckt man auf, denn die Stationen, die draußen ausgerufen werden, wecken bedrückende Erinnerung: Schlettstadt, Mülhausen, Thann, an alle diese Namen erinnert man sich noch aus den Heeresberichten: da zehntausend Tote, da fünfzehntausend, und dort in den Vogesen, die silbern durch den Nebel geistern, hunderttausend oder hundertfünfzigtausend, gefallen unter Bajonetten, unter Kugeln, vergast, vergiftet im Bruderkrieg, im brudermörderischen Haß. Und man verzagt wieder und versteht nicht, wie ebendieselbe Menschheit, welche die unfaßbarsten und unbegreiflichsten Meisterwerke im Geistigen hervorbringt, seit tausend und tausend Jahren nicht das einfachste Geheimnis zu meistern lernt: zwischen Menschen und Menschen, welche solche unvergängliche Güter gemeinsam haben, den Geist der Verständigung lebendig zu bewahren.

Im Jahre 1932 - da war Albert Schweitzer kaum bekannt. Gerade war er bekannt geworden mit einer Rede zum 100. Todestag von Goethes in Frankfurt am Main warnte Schweitzer vor den Gefahren des aufkommenden Nationalsozialismus.

*

Zweig war mit seiner Frau Frikerike im November 1932 in Straßburg und in Colmar; und in Günsbach, um Albert Schweitzer zu besuchen.

Text in: SZ: Unvergeßliches. Ein Tag bei Albert Schweitzer. In: Begegnungen mit Menschen, Büchern und Städten. 1955. S. 113-130.

*

Im Internet: http://gutenberg.spiegel.de/buch/-7358/4

* *

. So kennen wir ihn mit vielen Ehrungen ...- aber beinahe ist er schon vergessen... -

. So kennen wir ihn mit vielen Ehrungen ...- aber beinahe ist er schon vergessen... --https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer

Lieber longtime,

besser konntest Du heute Albert Schweitzer an seinem Geburtstag nicht ehren,

als mit diesem Text von Stefan Zweig !

Hab Dank auch für die vorigen Texte, die ja erstmal alle vom Umfang her

geschrieben sein wollen !

Es ist lange her, daß ich Bücher von Stefan Zweig gelesen habe, aber durch Dich

ist mir vieles wieder gegenwärtig.

Mit herzlichem Gruß

DollyPee

Meine Beiträge müssen natürlich "Texte und Kontexte" heißen. - Aber Danke für den Zuspruch, der sich echt literarsch mit der Linie und den Entwicklungen von Z w e i g - S c h w e i t z er ausweist!.

*

Ich werde bei weiteren Texte oder Belegen nichi tmehr so umfangreich zitieren, so dass sich eine Buchsaben-Wünste ergibt.

*

Ein besonderer Hinweis zu:

Stefan Zweig: Sternstunden der Menschheit - Kapitel 12

Der Kampf um den Südpol

Kapitän Scott, 90. Breitengrad, 16. Januar 1912

Der Kampf um die Erde

Das zwanzigste Jahrhundert blickt nieder auf geheimnislose Welt. Alle Länder sind erforscht, die fernsten Meere zerpflügt. Landschaften, die vor einem Menschenalter noch selig frei im Namenlosen dämmerten, dienen schon knechtisch Europas Bedarf, bis zu den Quellen des Nils, den langgesuchten, streben die Dampfer; die Viktoriafälle, erst vor einem halben Jahrhundert vom ersten Europäer erschaut, mahlen gehorsam elektrische Kraft, die letzte Wildnis, die Wälder des Amazonenstromes, ist gelichtet, der Gürtel des einzig jungfräulichen Landes, Tibets, gesprengt. Das Wort »Terra incognita« der alten Landkarten und Weltkugeln ist von wissenden Händen überzeichnet, der Mensch des zwanzigsten Jahrhunderts kennt seinen Lebensstern. Schon sucht sich der forschende Wille neuen Weg, hinab zur phantastischen Fauna der Tiefsee muß er steigen oder empor in die unendliche Luft. Denn unbetretene Bahn ist nur noch im Himmel zu finden, und schon schießen im Wettlauf die stählernen Schwalben der Aeroplane empor, neue Höhen und neue Fernen zu erreichen, seit die Erde der irdischen Neugier brach ward und geheimnislos.

(...)

Auch, wenn der Begriff S t e r n s t u n d e nicht von Stefan Zweig entwickelt wurde, so ist es garantiert der literische Meister die handöundreichen Anekdoten: die sisch immer aufwachen und ausweisen zu geschtsbedingten Parabeln menschlicher, also m ä n n l i c h e r Tragödien im Spannungsfeld von Genie und Technik.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sternstunden_der_Menschheit

*

Im Buchhandel galt der Witz: Die Männer (wenn es hoch kommt) lesen die Sternstunden der Menschheit, die Frauen lesen sich ein in die Romane und Novellen von Zweig.

Z w e i g: ANGST (1913 - Erstausgabe in der Zeitschrift -

Z w e i g: ANGST (1913 - Erstausgabe in der Zeitschrift -Angst, eine Zweig-Novelle, als Hörspiel

https://www.youtube.com/watch?v=Iu00AJA7NFk

Als "Spiel mit Playmobil-Story" -Und zuvor – die Geschichte als “Angst to go“ (Zweig in 7,5 Minuten)

Zuvor zu goutieren...?

Und zuvor – die Geschichte - als Playmobil-Story - “Angst to go“ (Zweig in 7,5 Minuten)

https://www.youtube.com/watch?v=fCorn3YAfC4&t=7s

Angst. Novelle[1913]: Österreichische Journal-Aktiengesellschaft,' no date [1913] - Angst. Novelle. 69p. The copy of this volume in the Schiller-Nationalmuseum / Deutsches Literaturarchiv, Marbach am Neckar, has the following dedication in Zweig's hand: "Dr. Anton Kippenberg dies nichtinsulare Buch! Stefan Zweig. Abdruck der Neuen Freien Presse"

Frans Masereel: S t e f a n Z w e i g (ein in den 30er Jahren verloren geganges Ölgemalde. Aus: SZ: Leben und Werk. Im Bild. S. 155)

Frans Masereel: S t e f a n Z w e i g (ein in den 30er Jahren verloren geganges Ölgemalde. Aus: SZ: Leben und Werk. Im Bild. S. 155)* ~ *

Stefan Zweig: seine Biografie: Die Welt von Gestern. Die Vorrrede

https://www.youtube.com/watch?v=fsMc2sXsiKY

*

Und die am besten kommentierte Form der Biografie: Kommentiert von Oliver Matuschek:

Ein sehr gut dokumentiertes Buch, um Z w e i g kennen – oder wieder kennen zu lernen:

https://www.fischerverlage.de/autor/oliver_matuschek/18596

Ein klug illustriertes Hörspiel von Z w e i g s Biografie:

https://www.youtube.com/watch?v=u_bVIM1s44I

Österreichische Briefmarke zum Gedenken an den 100. Geburtsag von Stefan Z w e ig .

Österreichische Briefmarke zum Gedenken an den 100. Geburtsag von Stefan Z w e ig .Josef Hader verkörpert Stefan Zweig in dem Film „Vor der Morgenröte“

Der Film steht in voller Länge zur Verfügung:

https://www.youtube.com/watch?v=Lm8eJVTip5M

https://www.youtube.com/watch?v=rCOT7MdB25g

Ein intelligente Film-Analyse:

Mehr dazu im Video von Wolfgang M. Schmitt jun. - VOR DER MORGENRÖTE - Kritik & Analyse - Stefan Zweig in Amerika von Wolfang M. Schmitt jun.

Zu weiteren Filmrollen in diesem eindrucksvoll besetzten Spielfilm später ...